Imen Cozzo

C’est seulement lorsque vous boirez à la rivière du silence que vous chanterez vraiment. Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne, vous commencerez enfin à monter. Et lorsque la terre réclamera vos membres, alors vous danserez vraiment.

Khalil Gibran, Un Prophète.

Dans la guerre de tradition contre la modernité qui déstabilise actuellement la vie sociale et politique de l’Algérie, les actes de violence et les actes de silence répètent le passé colonial[1]. Le silence des femmes algériennes est peut-être un acte involontaire de résistance sociale, culturelle et idéologique, un moyen d’enterrer la vérité atroce et de la sceller dans une tombe oubliée, la fermant au regard du monde. Le silence a été imposé par une réalité coloniale et continue d’être appliqué par une société postcoloniale. Parfois, le silence représente un refus volontaire de parler comme un signe de vertu et d’humilité ; À d’autres moments, c’est une arme pour résister au mal. Pendant la période coloniale, le silence agissait comme un refus de parler la langue de l’oppresseur, comme un acte de résistance à la perte d’identité. Après l’indépendance, de nombreux écrivains algériens ont utilisé le langage du colonisateur pour résister à la régression culturelle et sociale et pour lutter contre la dichotomie entre espaces « intérieurs » et «extérieurs»[2]. Le silence est donc devenu un acte politique par lequel les femmes peuvent subvertir le discours des oppresseurs en conservant leur monde secret.

Cette lutte féminisée de l’espace, tant dans le domaine public que dans le domaine domestique, a également été confrontée à l’Algérie après avoir acquis son indépendance ; Les politiciens ont été forcés de décider s’il fallait autoriser la présence des femmes dans l’espace public «extérieur» qui était autrefois l’arène du militantisme contre le colonisateur; Ou pour renvoyer les femmes dans l’espace domestique, dans le rôle traditionnel de s’occuper de la famille. Le gouvernement algérien a opté pour cette dernière, refusant le rôle des femmes dans la lutte pour l’indépendance. Les femmes se battaient aux côtés des hommes pour leur liberté, éprouvaient la même violence, la torture, la révolution et la résistance que les hommes. Les femmes, comme Djamila Bouhired[3], se sont révélées égales aux hommes en guerre et, en conséquence, ont cherché à améliorer les conditions sociales d’égalité dans le pays pour lequel elles risquaient leur vie. Cependant, la paix était utopique, en particulier pour les femmes, et comme le pays combattait les conflits internes contre l’extrémisme et la modernité, les femmes continuaient leur lutte pour l’émancipation. Les femmes sont toujours marginalisées par la loi, la tradition et la société à ce jour et sont toujours considérés comme secondaires à l’homme, certainement dans la prise de décision. En outre, l’acceptation de la polygamie par l’Algérie dans le code conservateur de la famille algérien (1984) démontre la réticence du pays à accepter une transformation sociale où le Maroc et la Tunisie suivent des trajectoires très différentes de colonisation et de décolonisation en Algérie.

Ces remarques concernant la violence et le silence des femmes à l’époque coloniale sont encore d’actualité. Malika Mokeddem appartient à la génération algérienne postcoloniale pour qui la colonisation est une histoire dans le livre de l’histoire. Dans son roman autobiographique publié en 2008, Je dois tout à oublier[4], Mokeddem entre la France et l’Algérie, en comparant cette dernière à la Médée mythique. A l’instar du récit de Mokeddem, les Femmes d’Alger dans leur appartement (1980) d’Assia Djebar[5], traduites en anglais en 1992 sous le titre Femmes d’Alger dans leur appartement, voyagent entre les deux pays en tissant les histoires de femmes musulmanes algériennes et comment elles composent Leur oppression. De plus, les deux textes discutent du silence de la violence contre les femmes. Cet article expose les prémisses des deux auteurs sur « le silence et la violence », « le silence comme viol» et les façons dont leurs protagonistes font face à de telles agonies.

Dans Femmes d’Alger dans leur appartement, Djebar décrit les massacres et les humiliations des femmes algériennes vécues pendant la guerre d’indépendance algérienne contre les colonisateurs français et la violence interne subséquente. Le texte est composé d’une collection de nouvelles sur le passé et le présent de l’Algérie et s’inspire de la peinture de Delacroix de 1834 du même nom. Ces voix féminines composites sont présentées comme des « murmures fragmentés »[6] que l’écrivain unit en tant que morceaux d’un miroir brisé qui reflète une réalité « souterraine », largement voilée par un discours dominant. Djebar commence son récit par une longue ouverture qui résume son approche, ses thèmes et ses techniques :

Ces histoires, quelques cadres de référence sur un parcours d’écoute, de 1958 à 1978. Des conversations fragmentées, remémorées, reconstituées […]. J’aurais pu écouter ces voix dans n’importe quelle langue, non écrite, non enregistrée, transmise seulement par des chaînes d’échos et de soupirs. […] Une langue excoriée, de ne jamais être apparue au soleil, d’avoir parfois été entonnée, déclamée, hurlée, dramatisée, mais toujours la bouche et les yeux dans le noir […] ton de voix encore suspendu dans les silences du sérail d’hier […] Les mots du corps voilé, langage qui à son tour a pris le voile depuis si longtemps.[7]

Les histoires représentent des femmes d’horizons différents : l’intellectuel, le rifi (paysannes), le jeune, l’ancien, le combattant et le silencieux. Les protagonistes de Djebar vivent en Algérie ou en France et subissent une lutte quotidienne avec leurs cicatrices de la guerre d’Indépendance, les tensions internes et l’oppression sociale et politique. Par exemple, Djebar entrelacera l’histoire de la femme du chirurgien éduqué cherchant à aider son ami d’enfance français avec celui de la vieille femme qui porte de l’eau aux bains publics, rappelant ce qu’ils ont enduré et perdu tout au long de leur vie. Bien que différentes, ces femmes partagent des expériences similaires de viol, d’emprisonnement, d’exil, de veuvage, de prostitution et de silence. Le silence de leurs amis, frères et pères, qui, d’après les entretiens et les récits de ces femmes, les tue habituellement, prie leurs assaillants de les tuer ou de les exiler et de les nier Leur famille et leur nom, puis les vendent à la prostitution. La collection d’histoires de 1958 à 1978 explore comment la guerre ravage les femmes.

Dans le texte, le porteur d’eau de la salle de bains décrit comment les femmes algériennes sont représentées dans la société contemporaine. Dans un courant de conscience à la première personne, l’ouvrière dévoile son fardeau « souterrain » alors qu’elle raconte comment elle a été vendue en mariage à l’âge de treize ans et comment sa vie a été arrachée en servitude perpétuelle avec les joies innombrables qu’elle est refusée. Elle crie en silence : « Où êtes-vous, vous des porte-feux, vous, mes sœurs, qui auraient dû libérer la ville … Le fil de fer barbelé n’obstrue plus les ruelles, orne des fenêtres, des balcons, rien qui s’ouvre sur un espace extérieur ».[8] Elle parle ensuite d’autres abus, exprimant toujours le sens de l’espace et sa fluctuation saisissante entre l’intérieur et l’extérieur.[9]

Le travail de Djebar cherche à explorer l’identité culturelle algérienne en reconstituant la subjectivité féminine en écrivant des histoires de femmes qui passaient d’une génération à l’autre par voie orale, dialectale ou en utilisant la langue de l’Autre. Pendant des siècles, les femmes ont été enfermées dans un espace confiné et séparé ; Découvrant leurs histoires derrière des portes closes est donc un acte émancipateur, révélant leurs secrets et entendant leurs voix précédemment silencieuses. Par exemple, la protagoniste Anne, qui vit en France, décrit Alger comme suit :

In this strange city, drunk with the sun, but full of prisons that close from above every street, does every woman live for herself or, above all, for the long chain of women that have been locked in the past, generation after generation, while outside it poured the same light as an unchanging blue, rarely clouded?[10]

Selon les mots d’Anne, il est difficile de découvrir les voix authentiques des femmes au-delà du silence et de l’isolement auxquels elles sont soumises. En pouvant parler et recréer, ces femmes reprennent possession de l’espace et prennent le contrôle de leur propre regard, se dirigent librement dans l’espace où leurs désirs de libération et de création sont possibles. La liberté de l’œil correspond à sa libération du corps et de l’esprit, indépendamment de l’espace où la personne habite. Le but de Djebar n’est donc pas de « parler au nom de » ou « au sujet », mais des femmes « proches »[11], dans un geste de solidarité auquel Djebar fait appel à toutes les femmes. D’osciller entre la mémoire et sa transcription par des témoins de première main. Ces voix silencieuses visent à conquérir l’espace public en utilisant l’écriture comme une expression de la liberté et du mouvement. En outre, en révélant les secrets de la vie intérieure des protagonistes, Djebar se réapproprie l’image De la femme algérienne et l’expose à la vision du monde.

L’expérimentation artistique de Djebar et l’utilisation de l’écriture polyphonique représentent peut-être la tentative de déstabiliser le statut de la représentation et sont donc un moyen de redonner à l’image sa nature fluctuante et sa relation avec la fantaisie et l’originalité. Elle joue sur les frontières entre le visible et l’invisible, le dévoilé et le non-dit, la réalité et l’imagination. A travers la récréation et la réécriture, Djebar essaie de reconstituer une image claire du caché et de donner la parole à ceux qui auparavant étaient réduits au silence par les systèmes culturels et politiques qui rendent les femmes invisibles.

Par le regard de l’Autre, pris dans un espace public extérieur où les femmes paraissent voilées et marginales[12], Djebar introduit ses lecteurs à une réflexion sur le regard. L’analyse devient alors plus spécifique, mettant en évidence le regard occidental en Orient comme femme. Un regard voyeuriste ou curieux reflète toute l’expérience de la colonisation. Par le silence et l’emprisonnement des femmes ou des colonisés, l’Occident exerce ses pouvoirs dans l’interprétation de l’Algérie.

Cette même idée est explorée dans le Mythe de l’Orient de Rania Kabbani, qui retrace les traits communs possibles des voyageurs occidentaux au Moyen-Orient comme un espace de possibilités :

L’Europe était charmée par un Orient qui miroitait des perspectives promettant un espace sexuel éloigné des préceptes de la moralité bourgeoise de la métropole. L’Européen a réagi à la rencontre comme un homme pourrait réagir à une femme, en manifestant en manifestant une forte attirance ou une forte répulsion. E. W. Lane a décrit sa première vision de l’Egypte, l’Egypte dont il rêvait depuis l’enfance, ainsi: “Comme je m’approchais du rivage, je me sentais comme un fiancé oriental, sur le point de lever le voile de son épouse”.[13]

En confrontant l’Orient, le voyageur peut-être inconsciemment, comme le dit Kabbani, « révèle sa préconception du territoire »[14]. Cependant, dans l’analyse qui suit, l’Orient et ses concepts dérivés sont utilisés comme incluant la région nord-africaine. Si, d’un point de vue européen, l’Afrique du Nord est l’Orient ; L’Orient considère le Maghreb comme Occident et représente souvent cette région comme complètement différente du reste du monde arabe en raison des différentes influences des origines berbère, africaine et méditerranéenne. Cette attitude conflictuelle crée une crise d’identité pour les populations hybrides d’Afrique du Nord et conduit à des affrontements politiques et culturels entre les groupes adhérant aux croyances islamiques traditionnelles salafistes et d’autres se sentent naturellement méditerranéens et ne peuvent pas faire face au style de vie Golf.

Les nombreuses possibilités que l’Orient offre au voyeur colonial semblent inclure la libération des inhibitions occidentales plutôt que l’observation de l’espace réel. Cela signifie que l’Orient est déjà représenté dans l’esprit du voyageur par la tradition occidentale d’écrire sur l’Autre, et ainsi le voyageur ne découvre pas l’Orient pour lui-même. Cette interaction entre l’identité et la différence est souvent confrontée à des écrivains d’Orient. L’espace « mystérieux et exotique » devient l’Autre, qui offre ce que l’endroit propre nie. Néanmoins, l’espace perplexe résiste à l’image de la culture colonisatrice et à son pouvoir de définir et de diffuser. Le concept occidental de l’Orient se fonde, comme l’affirme Abdul JanMohamed, sur l’allégorie manichéenne (voir le monde divisé en contraires mutuellement exclus) : ‘if the West is ordered, rational, masculine, good, then the Orient is chaotic, irrational, feminine, and evil. Simply to reverse this polarizing is to be complicit in its totalizing and identity-destroying power (all is reduced to a set of dichotomies, black or white, etc.)’.[15]

Les peuples colonisés sont décrits comme inférieurs dans leur nature et dans leurs traditions par le colonisateur “civilisé”, et leur monde est souvent expliqué par une division géographique de la planète, où les gens sont « totalisés » ou « essentialisés » – à travers des concepts tels que La conscience noire, l’âme indienne, l’Arabe, le Bédouin, la culture autochtone, etc. En fait, ce n’est pas une coïncidence que les deux œuvres littéraires considérées comme les plus représentatives de la « rencontre coloniale », La Tempête de Shakespeare (1623) et Robinson Crusoé (1719) de Daniel Defoe, promulguent l’arrivée des Européens dans des territoires inhabités qui ne sont pas réellement Inhabités, et dont ils se déclarent maîtres, privant les peuples indigènes de leur droit sur leur terre. En Orient, le premier impact est différent en ce que les territoires sont partiellement vidés, mais complètement silencieux. En raison de l’écart linguistique, le colonisateur ne peut pas comprendre l’arabe et ses variantes, il écrit des textes basés sur sa perception des indigènes et de leurs terres. En faisant taire leurs sujets, les voyageurs en Afrique du Nord comblent le vide linguistique qui entrave la communication avec les habitants indigènes. En parlant au nom de l’arabe, le colonisateur, incapable d’expliquer certains phénomènes, classe toutes les différences dans l’étiquette de « non civilisé », « a-historique », « archaïque » et barbare.

Par conséquent, la diffusion d’images spécifiques et négatives de l’Autre a contribué à soutenir le projet colonial, tel qu’expliqué dans l’orientalisme séminal d’Edward Said (1978), un texte fondateur dans le domaine des études postcoloniales[16]. Dans le texte, Said examine une série de documents littéraires, anthropologiques et historiques afin d’éclairer comment l’Occident a tenté de représenter l’Orient comme un Autre silencieux. En disséminant des déclarations prétendument objectives sur l’Orient et en décrivant l’Orient comme inférieur culturel et intellectuellement, l’Occident a pu construire une image de supériorité. Saïd soutient que le discours orientaliste ne doit pas seulement être compris comme un produit du colonialisme, parce que le premier précède celui-ci. Il souligne à maintes reprises que l’orientalisme n’est pas, en soi, causé par le colonialisme, mais affirme également que l’appareil idéologique complexe et la représentation de l’Est par une partie de l’Europe a été l’un des axes majeurs de l’expérience coloniale. Said définit l’orientalisme comme « un style occidental pour dominer, restructurer et avoir autorité sur l’Orient ». Il implique que l’orientalisme est un tissu culturel plutôt qu’un phénomène naturel ou géographique. En fait, l’espace n’est pas seulement créé, mais aussi « orientalisé » par l’Occident, et il essaie donc d’exposer et de dépeindre la revendication parasite sur l’altérité.

Said a inspiré Homi Bhabha dans son interprétation de l’orientalisme. Les idées de Bhabha rappellent les réflexions de Saïd concernant la manière dont l’Occident intervient dans ce système de représentation en appelant à un examen minutieux des différents discours européens qui représentent « l’Orient » comme une zone raciale, géographique, politique et culturelle uni- que du monde.[17] Bhabha est également d’accord avec la définition de Saïd de l’orientalisme :

Orientalism very generally is a form of radical realism; anyone employing orientalism, which is the habit for dealing with questions, objects, qualities and regions deemed Oriental, will designate, name, point to, fix what he is talking or thinking about with a word or phrase, which then is considered either to have acquired, or more simply to be reality… The tense they employ is the timeless eternal; they convey an impression of repetition and strength.[18]

Le réalisme engendré par le discours colonial est l’une des idées clés de l’œuvre de Djebar. Djebar exprime le désir de réécrire l’Algérie, considérant que les atrocités qu’a vécu l’espace ont été amplifiées trois fois quand le sujet est la femme algérienne. Ces femmes algériennes sont réduites au silence et marginalisées par la tradition, la colonisation et le patriarcat. En fait, les femmes sont « orientalisées » et reçoivent un label ou une zone raciale et sexuelle unifiée du monde. Ces femmes sont stigmatisées comme esclaves sexuelles, harem et femmes de plaisir, ignorantes et charmantes, danseuses du ventre, prostituées et inférieures à la chasteté des femmes chrétiennes. C’est ainsi que les femmes maghrébines sont orientées éternellement dans une histoire fixe, incapables d’être poètes, écrivains, enseignants, médecins, dirigeants et rivaliser avec l’intelligence occidentale.

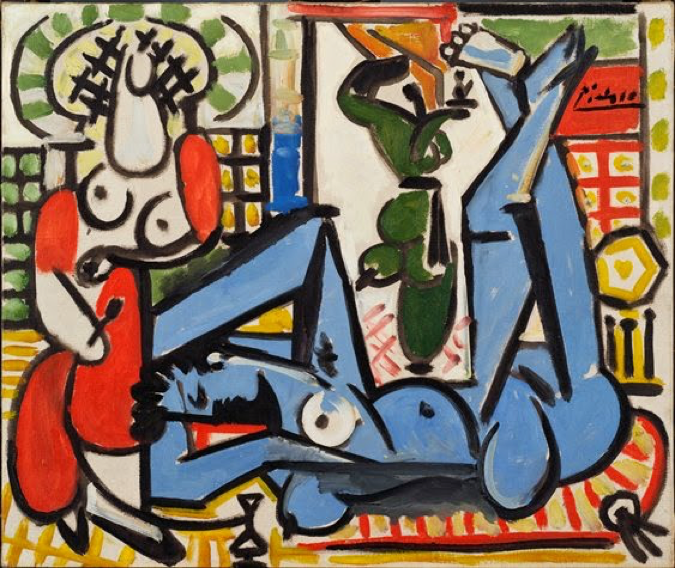

Djebar consacre toute une section de Femmes d’Alger à Son Appartement pour parler de l’arrivée du peintre français Delacroix à Alger en 1832, où il a l’occasion de découvrir pour la première fois un harem, cet espace où des femmes et des enfants sont rassemblés ‘ Couché au milieu d’un tas de soie et d’or ». Cette expérience inattendue et choquante fera en sorte que, après son retour à Paris, le peintre travaille pendant quelques années sur « l’image de sa mémoire », grâce aux notes qu’il a faites lors de sa visite au harem. Il peint son tableau de « Femmes d’Alger dans leur appartement » en 1834 et un autre en 1849. Djebar analyse les deux œuvres et les compare avec les peintures suivantes créées par Picasso entre 1954 et 1955.

Djebar réagit à la fixité du regard vers les femmes algériennes dans leur présence suspendue incarnée dans le tableau. Sa réaction est contre la fermeture intellectuelle et l’acte oppressif pour rendre la sous-culture colonisée « fermée, fixée dans le statut colonial, et pris dans le jaune de l’oppression. Présentes et momifiées, elle témoigne contre ses membres. La momification culturelle conduit à une momification de la pensée individuelle », aux termes de Bhabha[20]. Dans la construction de l’histoire coloniale, les femmes sont reléguées à un plus grand silence et à l’invisibilité ; De même, au cœur de la pensée algérienne postcoloniale, le silence est crucial dans la construction de « l’altérité ». Le harem devient une prison qui renforce le jeu voyeuriste orientaliste sur le féminin exotisé. Ce regard métaphoriquement dépouille ces femmes de leur voile traditionnel et ainsi elles deviennent « nues »[21] et sans défense. Après l’indépendance, un passé perçu comme irrémédiablement perdu, où les femmes n’étaient pas seulement autorisées à encourager les hommes dans la bataille mais aussi à se joindre à la lutte, le mâle algérien a repris la même stratégie du colonisateur. Comme Djebar le fait valoir, pour une femme de retirer son voile était équivalent à « être nu ». Les femmes qui essayaient de rejoindre les espaces publics étaient socialement répudiées parce qu’elles refusaient d’être voilées. « La vie publique et le discours public peuvent facilement être comparés à l’entrée dans un territoire hostile, presque exclusivement masculin »[22], où les hommes algériens et même le discours défensif des femmes sur eux-mêmes fournissent souvent au voyeur des armes supplémentaires pour que les femmes évitent d’exprimer leur moi Leur féminité) afin d’éviter d’être vulnérables au réductionnisme et à l’agression physique et verbale »[23].

En dehors du harem, le voile est à la fois une opportunité pour les femmes de se déplacer librement dans les lieux publics par la soustraction du corps au regard des autres et une forme de contrôle, un signe d’appartenance. Les femmes voilées sont perçues comme un danger, « un voleur possible dans l’espace masculin »[24], et en même temps un objet d’honneur et de dignité masculine. Dans les peintures de Delacroix, le regard silencieux ou absent est généralisé pour couvrir les femmes algériennes pendant la période de colonisation et d’indépendance.

D’autre part, le regard volé du peintre représente le regard interdit de l’Autre. Le cadre du tableau et l’espace vu par l’œil deviennent alors l’image de l’emprisonnement que Picasso explore dans ses tableaux, créant des lignes volantes, annulant la porte du harem, illuminant la pièce de lumière et dépeignant le corps en mouvement. Quant aux femmes, les différentes versions leur donnent la liberté de se couvrir et d’être nues, de faire face à leur peintre avec un sourire séduisant où d’être un visage sans traits spécifiques. Les traits et l’identité absents ont mis le peintre dans une position silencieuse ; C’est Picasso qui silencie ses pinceaux et donne libre cours à des visages infinis et des fantasmes. Picasso déclare un changement radical de perspective ; Il appelle ses tableaux par lettres alphabétiques en désordre pour que son auditoire lit les lettres à l’intérieur des mouvements et des traits des femmes algériennes qui écrivent des mots différents chaque fois qu’on les regarde. En donnant des interprétations verbales infinies dans ses tableaux, Picasso brise leur silence et crée une réponse.

De nouvelles femmes d’Alger qui, depuis quelques années, peuvent librement circuler […] ces femmes sont (nous sommes) totalement libres de la relation d’ombre entretenue depuis des siècles avec leur corps ? Ils parlent vraiment, dansent ou pensent …[26]

Les mêmes idées de dénigrement féminin et d’abus du corps féminin pour une tradition et une religion patriarcales font écho à une autre femme algérienne. En effet, dans le Je deux à l’oubli de Mokeddem, l’image du silence et du viol des femmes est étendue à l’espace français. Le viol est l’arme physique, morale, psychologique et symbolique de la guerre. « Physique » se réfère ici à l’usurpation de l’autorité sur le corps d’une femme; «Morale», à l’association du corps des femmes à l’honneur familial ou tribal; «Psychologique», au sentiment d’infériorité et de perte de contrôle, notamment dans les actes de viol commis par le colonisateur; Et «symbolique», à l’utilisation métaphorique des corps des femmes pour représenter l’Algérie. En imprégnant ces femmes de l ‘« ennemi », la terre sera peuplée par la progéniture de l’ennemi. C’est pourquoi, en temps de guerre, les femmes violées sont tuées par leurs familles, renvoyées à leur agresseur pour être tuées ou vendues à la prostitution. Ces aspects destructeurs du viol en font l’arme la plus dégradante.

Publié en 2008, Je dois tout oublier met en évidence la situation des femmes en Algérie après les guerres qui ont déchiré le pays au cours du XXe siècle. Dans ce roman, la protagoniste Selma est une pédiatre qui vit en France. Elle est tourmentée par un souvenir soudain de son passé, quand un homme, venu de la banlieue, est venu à son cabinet médical avec l’urgence de sauver la vie de son fils. Elle ne connaît pas l’homme, en dehors d’être immigrant, mais son enfant presque mourant dans ses bras a rappelé un souvenir lointain d’un enfant tué par son parent. Pour la première fois, Selma a un flashback qui l’étourdit et l’oblige à retourner dans sa ville natale et faire face à ses tourments. Dans le processus, elle décide de faire face à sa mère et l’Algérie. Elle redécouvre le viol, le silence et la violence perpétuelle contre les femmes algériennes.

Dans le roman, le narrateur lutte avec deux figures distinctes qui représentent les difficultés rencontrées par les femmes algériennes : la jeune protagoniste et sa mère. Le narrateur fluctue entre deux extrêmes. D’une part, on voit la femme traditionnelle, représentée notamment par la mère, comme le meilleur rôle que la société algérienne accepte et estime chez les femmes. La mère représente la tradition qui relie la femme virtuelle à sa soumission aux dictats du patriarcat. D’autre part, il y a la jeune femme rebelle, Selma qui est principalement active dans la vie sociale, et qui lutte pour la dignité et l’émancipation.

Pour Mokeddem, la figure maternelle est fondamentale et symbolique de la manière dont l’Algérie est saisie par une inaction pernicieuse, sapant les efforts des nouvelles générations pour réaliser un développement psychique et culturel approprié. La mère de Selma est analphabète, donc elle est constamment silencieuse, idolâtre du silence. Pour Mokeddem, le manque d’éducation des femmes contribue à expliquer le conflit entre Selma, sa mère et les femmes qui vivent avec elle :

Elles [les femmes de la famille de Selma] ne travaillent pas. Elles vivent avec leurs enfants chez leur mère. […] Soudain Selma à l’étrange impression de traverser un cimetière pour vivants à mille lieues de toute conscience humaine. […] Le manque d’instruction les maintient ensembles, démunies.[27]

Dans cet extrait, l’ignorance et l’analphabétisme entravent la relance des femmes. Confinées dans leurs maisons, les femmes maghrébines comme la mère de Selma ne connaissent pas l’évolution historique des femmes en dehors de leur cercle, de leur quartier et de leur pays. Ils sont incapables de percevoir les femmes dans une position sociale puissante ; Des femmes qui décident par elles-mêmes sans demander la permission d’une autorité masculine, d’un père ou d’un frère; Femmes qui vivent leur vie indépendamment d’un soutien masculin. Ils continuent à agir selon la tradition dans les moindres détails quotidiens ; Ils doivent être timides de leur féminité, appelée haya’a, et doivent demander la permission de lever les yeux ou de parler devant leurs parents masculins. C’est pourquoi ils croient à l’immuabilité des temps et des coutumes.[28] La mère de Selma est une prisonnière d’une époque parallèle, incapable de développer une manière de penser divergente parce qu’elle a été conditionnée à percevoir ce mode de vie conservateur comme la seule idéologie appropriée ou correcte pour l’Algérie.

Dans son roman, Malika Mokeddem montre que l’ignorance est la cause de la réticence de l’Algérie à s’adapter à la société moderne. L’ignorance, précurseur d’une pauvreté généralisée, descend le silence qui caractérise les souvenirs d’enfance de Salma. Le silence accable la vie de ces femmes. Ces femmes transmettent les traditions algériennes à leurs filles et évitent de parler de leurs sentiments, comme si les choses devaient être les mêmes pour toute femme.[29] Les choses devraient arriver en silence pour ces femmes que Mokeddem essaie de secouer. Mokeddem croit au rôle crucial des femmes algériennes dans la lutte pour l’établissement des paramètres et des valeurs de la société algérienne après les tempêtes de la révolution, l’indépendance, le conflit entre le nationalisme, l’extrémisme et la modernité qui ont ouvert la voie à l’inégalité.

Le roman montre la présence d’une attitude commune de silence qui caractérise le comportement des femmes et le contexte plus général de l’Algérie. Le silence conspirateur et le secret de la mère de Selma sont emblématiques d’une attitude algérienne généralisée destinée à cacher même les crimes les plus odieux. Seul le silence garantit le refuge contre le danger du changement. En fait, le narrateur décrit la relation entre Selma, sa mère et l’Algérie comme une gouvernée par le silence :

Quand avez-vous passé le temps ensemble ? Toute leur vie, elles n’avaient fait que croiser leur silence. Un silence si vertigineux qu’il les maintenait à distance. S’il n’y en a pas, il n’y en aura pas. Du reste, la mère restée muette devant elle. Il en a toujours été ainsi. N’en a-t-elle pas eu la plus évidente démonstration cette nuit ?[30]

Tant de violences ont été commises ici sans que jamais justice soit rendue. Tant de traumatismes toujours niés, toujours mis sous le boisseau.[31]

La mère de Selma a tendance à s’éloigner de la conversation et de la discussion rationnelles. Elle refuse d’avoir un contact avec sa fille qui se sent déjà éloignée, critique à ces croyances patriarcales établies depuis longtemps.

Le silence n’est pas une solution ; Il ouvre simplement la voie au chaos et aux malentendus. En effet, Mokeddem met en évidence les parallèles entre sa mère et l’Algérie. Le pays est déchiré entre Selma, avec ses idéaux philosophiques occidentaux, et sa mère qui représente les traditions algériennes qui menacent la rénovation et le renouvellement. En effet, Selma se sent intimidée par les mots répugnants de sa mère et considère qu’entre elle et sa mère, “il y a toujours eu un obstacle d’autant plus inquiétant que le sentiment d’une menace vague”.[32] La mère de Selma est décrite comme le protecteur inamovible des piliers de la culture algérienne et rejette la différence. En effet, Selma reconnaît l’Algérie dans sa mère: ‘c’est elle [l’Algérie] qui a fomenté des violences, des exactions avec cette sorte de jouissance destructrice’.[33]

La rupture qui sépare Selma de sa mère est représentative de l’affrontement entre Selma et son passé et Salma et l’Algérie. Parmi les vertus qu’une bonne mère doit nécessairement posséder, il faut défendre l’honneur, préserver le lien du mariage et observer avec diligence les pratiques religieuses. Si ces valeurs sont menacées, même les crimes les plus odieux peuvent être engagés pour assurer leur protection. La mère de Selma va tuer son nouveau-né, parce qu’il était le fruit d’une liaison extra-conjugale. La révélation est dure pour Selma parce que c’est son oncle qui a violé sa sœur. En fait, la mère répète une phrase particulièrement emblématique : « qu’est-ce que tu veux qu’on fasse ? On était bien obligé de tout étouffer ![34]

La mère de Selma est incapable de comprendre les questions posées par sa fille parce que les deux femmes ont des croyances incompatibles. Selma a choisi de ne pas vivre dans sa terre natale mais d’échapper à l’abus et à la violence à la France. Sa mère, cependant, doit défendre la tradition et lutter contre la modernité en ce qui concerne les questions de genre et de sexualité. Il est intéressant de noter que la mère de Selma n’utilise pas le pronom de la première personne « je » au cours de sa confession. Elle préfère le pronom impersonnel « on » parce que ce n’est pas un acte dicté par une condamnation individuelle, mais un acte nécessaire imposé pour protéger l’honneur. L’acte de taire culmine dans l’assassinat du nouveau-né :

La main de la mère qui s’empare d’un blanc d’oreiller, l’applique sur le visage du nourrisson allongé par terre auprès de la tante Zahia et qui appuie, appuie. Cette main qui pèse sur le coussin et maintient la pression. Les spasmes, à peine perceptibles, du bébé ligoté par les langes qui le sanglent de la racine des bras à la pointe des pieds. Le cri muet des yeux de Zahia qui semble tout figer.[35]

Médée, emblème de la colère et symbole du filicide, est la figure mythique à laquelle Mokeddem compare l’Algérie. L’Algérie est Médée parce qu’elle étouffe ses filles et ne leur donne aucune protection. Dans le Complexe de Médée (2006) Rita El Khayat[36] compare la mère à la sorcière Medea pour déstabiliser les croyances patriarcales détenues par les femmes. En réfléchissant à la relation entre les mères et les filles méditerranéennes, El Khayat propose une idée de la féminité et de la maternité liées à la violence et au meurtre; Tandis que Mokeddem voit dans la tradition et que l’Algérie qui la conserve et ces mères qui transmettent aveuglément le miroir de Medea. El Khayat réfléchit donc sur la maternité violente à travers l’évocation du mythe grec de Médée. Médée devient le symbole de la brutalité et du meurtre d’une mère. Pour Selma, Médée devient la mère et le pays:

L’image de Médée hante Selma. Elle s’est imposée dès que celle du meurtre est venue lui dessiller les yeux lors de cette brusque restauration de sa mémoire. Mais comment risquer la comparaison quand la mère comme la tante feraient si pâle figure aux côtes de Médée? […] Médée méprise souverainement la notion du mal et tue pour se venger d’un époux et des puissants avec lesquels ce dernier fait alliance. Elle leur inflige un supplice radical et s’en vante. […] Seules la honte et la menace du déshonneur ont présidé à la décision familiale d’un meurtre. La mère n’en a été que l’exécutante. […] En vérité, c’est au pays tout entier, à l’Algérie, que sied le rôle de Médée. [C’est elle] qui a assassiné les uns, exilé les autres, fait incinérer des bébés dans des fours, abandonnant d’autres enfants avec d’indicibles blessures. Elle continue à se mutiler en reléguant la moitié de sa population, les femmes, au rang de sous-individus dans les textes de sa loi.[37]

L’Algérie apparaît aux yeux de l’écrivain comme une terre despotique. Pour Mokeddem, l’Algérie est la réincarnation de Médée: enchanteresse, puissante, meurtrière et impitoyable. La pensée de l’invariable terre algérienne accompagne toutes les femmes qui, comme Selma, ont choisi l’exil en silence. S’ils continuent à y vivre, cela signifie qu’ils accepteront l’Algérie en silence.

De plus, il est intéressant de noter que l’interprétation de Malika Mokeddem rejette toute forme d’enracinement nationaliste, exprimée par la majorité des auteurs postcoloniaux. Malika Mokeddem quitte l’Algérie pour se réfugier en France, mais elle ne considère pas la France comme son lieu d’exil. L’écrivain veut être sans-abri, apatride, dans une ville d’un Indistinct ailleurs. Si l’Orient de Saïd est une arène de conflits et d’être déstabilisant, où les femmes sont soumises au colonisateur patriarcal et colonisées, des femmes comme Djebar et Mokeddem s’enfuiront pour un espace hybride d’identité où il ne pourrait y avoir de terrain fixe et un discours unique.

En conclusion, le silence des femmes est un thème courant dans la littérature algérienne. Dans le Je dois tout à ton oubli de Mokeddem, le silence est critiqué comme un acte d’acceptation et de soumission, sinon la perpétuation de cette même tradition oppressive. Dans Djebar, les femmes d’Alger dans leur appartement, la représentation du silence est donnée une lecture colonialiste et son interprétation plus tard explosive de Picasso est considéré comme un acte émancipateur des femmes algériennes d’aujourd’hui. Ainsi, entre la tradition, la colonisation et le patriarcat, les femmes algériennes subissent l’acte violent du silence et du viol ; Pourtant beaucoup d’entre eux, comme la mère de Selma, perpétuent l’absence et le déplacement.

[1] La présence française en Algérie a duré de 1830 à 1962.

[2] Amel Grami, «Genre et guerre», «Narration et traduction du viol et de la violence en temps de guerre: le rôle des langues», Université de Birmingham, 10 octobre 2014.

[3] Une militante algérienne de premier plan et membre du FLN qui s’est opposée à la domination coloniale française.

[4] Malika Mokeddem, Je dois tout à ton oubli (Paris: Bernard Grasset, 2008).

[5] Assia Djebar, Femmes d’Alger dans leur appartement (Paris: Éditions des femmes, 1980).

[6] Djebar, Femme, 1.

[7] Djebar, Femme, 1.

[8] Djebar, Women of Algiers in Their Apartment, p. 44.

[9] Lucy A. Armstrong, ‘The Segregated Gaze: Assia Djebar’s Women of Algiers in Their Apartment’, <http://www.africanwriterstrust.org/the-segregated-gaze-assia-djebars-women-of-algiers-in-their-apartment/> [accessed 24 March 2016].

[10] Djebar, Women, p. 66.

[11] Djebar, Women, p. 14.

[12] Assia Djebar, Ces voix qui m´assiègent : en marge de ma francophonie (Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 1999), p. 107.

[13] Rania Kabbani, Europe’s Myth of the Orient, (London: Pandora Press, 1986), p. 67.

[14] Kabbani, Europe’s, p. 67.

[15] Abdul JanMohamed and S. X. Goudie, ‘Theory, Practice and the Intellectual: A Conversation with Abdul R. JanMohamed’, <http://english.chass.ncsu.edu/jouvert/v1i2/GOUDIE.HTM> [accessed 13 September 2014].

[16] Edward Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978).

[17] Homi Bhabha, ‘The Other Question’, p. 6, http://courses.washington.edu/com597j/pdfs/bhabha_the%20other%20question.pdf [accessed 24 March 2016].

[18] Bhabha, p. 8.

[19] Pablo Picasso, ‘Les femmes d’Alger, version H’, 1955, <http://search.it.online.fr/covers/?m=1849> [accessed 12 December 2015].

[20] Bhabha, p. 9.

[21] Rafika Merini, Two Major Francophone Women Writers, Assia Djébar and Leïla Sebbar A Thematic Study of Their Works (New York: Peter Lang, 1999), p. 2.

[22] Merini, p. 3.

[23] Merini, p. 3.

[24] Djebar, Women, p. 165.

[25] Yossi Waxman, ‘Femmes d’Alger dans leur appartement’, 2009, http://www.newmasterartist.com/artist/yossi-waxman/artworks [accessed 12 December 2015].

[26] Djebar, Women of Algiers in Their Apartment, p. 14.

[27] Mokeddem, p. 68.

[28] Kelly Debra, Autobiography and Independence: Selfhood and Creativity in North African Postcolonial Writing in French (Liverpool: Liverpool University Press, 2007), p. 286.

[29] Mokeddem, p. 85.

[30] Mokeddem, p. 85.

[31] Mokeddem, p. 86.

[32] Mokeddem, p. 88

[33] Mokeddem, p. 92

[34] Mokeddem, p. 71.

[35] Mokeddem, p. 11.

[36] Rita El Khayat, Il complesso di Medea Le madri mediterranee, (Naples: L’ancora del Mediterraneo, 2006).

[37] Mokeddem, p. 84-5.